在中国传统文化中,墓园不仅是逝者安息之所,更是生者寄托哀思、感悟生命意义的特殊空间。位于北京市昌平区的景仰园公墓,以其独特的人文底蕴与自然景观,成为一座融合纪念功能与艺术价值的现代陵园。本文将带您深入探访这座被誉为"京北明珠"的生态陵园,从多个维度解读其如何通过空间营造传递永恒之美。

### 一、山水形胜中的生命诗学

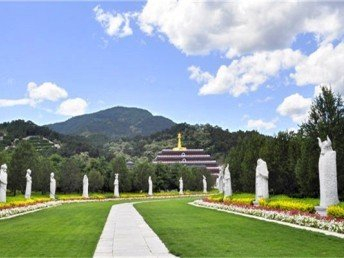

景仰园坐落在燕山余脉与京密引水渠交汇处,占地约600亩的园区遵循"天人合一"的传统理念。远眺可见层峦叠嶂的军都山如屏风环抱,近观则有蜿蜒水系贯穿园区,形成"前有照,后有靠"的传统风水格局。设计师巧妙利用原有地形,将墓区划分为十二个主题园区,每个区域通过微地形改造形成各具特色的景观单元。春日的樱花大道、秋日的银杏林荫,四季轮转中演绎着生命循环的意象。特别值得一提的是"静思湖"景观,湖心岛上的纪念亭倒映水面,构成"天光云影共徘徊"的意境,让祭扫者在静谧中体会"上善若水"的哲学深意。

### 二、建筑艺术里的文化传承

公墓主体建筑群融合了北方官式建筑与江南园林的精髓。入口处的牌楼采用五间六柱十一楼形制,汉白玉基座与青石浮雕讲述着"二十四孝"传统故事。墓区中轴线上的追思广场,以青铜铸造的"生命之树"雕塑为核心,抽象化的树枝脉络延伸出365个叶片,象征日日可追思的时间维度。最令人称道的是借鉴唐代建筑风格的骨灰廊,双层歇山顶下排列着透雕花窗,阳光透过窗棂在地面投射出变幻的光影图案,暗合"光阴如箭"的永恒命题。这些建筑细节不仅体现工匠精神,更将死亡这个沉重话题转化为可感知的艺术语言。

### 三、生态理念下的现代殡葬革新

作为北京市首批生态示范公墓,景仰园推行"节地生态葬"改革颇具创新性。园区西北角的草坪葬区采用可降解骨灰罐,地表仅设二维码标识牌,扫码即可查看逝者生平。数据显示,这种葬式较传统墓葬节约土地80%以上。更引人注目的是"生命花园"项目,家属可选择将亲人骨灰与特定树种结合培育,目前已有200余株纪念树形成特殊林地。公墓还建有北京市首个"数字纪念馆",通过VR技术还原老北京胡同场景,让城市记忆以数字化方式延续。这些实践重新定义了现代公墓的功能边界,使其成为连接过去与未来的特殊载体。

### 四、人文关怀中的情感抚慰

在功能设计上,景仰园体现出细腻的人文考量。心理咨询室配备专业哀伤辅导师,采用沙盘治疗等专业方法帮助丧亲者走出阴影。清明期间举办的"生命教育课堂",通过"写给天堂的信""生命故事分享会"等活动,构建起特殊的情感疗愈空间。值得关注的是针对失独家庭设立的"同心园",定期组织茶话会等活动,形成互助支持网络。公墓还创新推出"四季追思"服务,工作人员按季节更换墓前花卉,并拍摄照片发送家属,这种持续关怀有效缓解了"二次丧失"的心理创伤。

### 五、艺术介入带来的美学革命

近年来,景仰园推动"公墓艺术化"实践引人注目。邀请中央美院创作的《时光长廊》浮雕墙,用60米长的铜板刻画生命从萌芽到归尘的全过程。每年举办的"大地艺术季",艺术家以自然材料创作装置艺术,如用芦苇编织的"记忆之舟"、枯枝构建的"归巢"等作品,赋予墓园空间当代艺术气息。更富创意的是"声音博物馆"项目,收集老北京叫卖声、鸽哨声等城市声音档案,参观者可通过感应装置聆听这些正在消失的声音记忆。这种艺术转化不仅提升空间品质,更创造性地拓展了纪念的形式边界。

### 六、中西交融的纪念方式创新

在保留传统祭祀文化的同时,景仰园积极吸收国际先进理念。西式纪念墙采用意大利卡拉拉大理石,镌刻中外名人对生命的思考语录。借鉴欧美"纪念长椅"做法,在景观带设置刻有寄语的休憩座椅。特别设立"星空纪念区",家属可通过专业机构将逝者骨灰中的碳元素制成人造钻石,或把骨灰送入太空。这些创新虽引发争议,但为不同文化背景的群体提供了多样化选择。数据显示,约15%的丧属会结合中西方式举行告别仪式,反映出现代中国人在死亡认知上的观念变迁。

漫步在景仰园的樱花小径,触摸石碑上温润的铭文,人们在这里获得的不仅是哀思的宣泄,更是对生命本质的思考。这座现代公墓通过空间叙事将死亡的沉重转化为生的启迪,用艺术语言重构了人与永恒的关系。其成功实践表明,当代殡葬空间的真正价值,在于创造连接记忆与未来、个体与永恒的精神场域,让每一个平凡生命都能在时光长河中留下独特的涟漪。

未经允许不得转载:善唯殡葬 » 探索景仰园公墓,品味永恒之美!

善唯殡葬

善唯殡葬